Danse Nicolas, si c’est ton envie...

La période des foires d'automne est bien entamée... Ultime souvenir des grandes foires du Moyen-Age réunissant sur les places paysans, notables et marchands, occasion de sceller les affaires, commercer, s'amuser, les attractions foraines, entre lumières et odeurs de nougat, de gaufres et de tripes, animent les nuits précoces de la fin d'automne...

Nicolas, troisième larron de la bande tient à défendre son rang ! La diffusion du récit légendaire de sa vie, et la translation de ses reliques, à Bari (Italie), à Saint Nicolas de Port, à Liège, Aix la Chapelle, Trèves, Amiens, Beauvais... ont favorisé la propagation de son culte. Né vers 270 à Patare (Asie mineure), et mort en 326 à Myre, en qualité d'évêque, les miracles qui lui sont attribués sont multiples et prennent souvent la forme d'apparitions nocturnes. Ainsi, il apparaît en songe à Constantin Ier et lui intime l'ordre de libérer 3 prisonniers, il sauve de la prostitution 3 soeurs, en déposant durant la nuit des bourses d'or permettant de les doter…

C'est aussi une histoire de noyade évitée qu'évoque une chanson collectée par Achille Millien dans le Nivernais, au début du XIXe. Sur le thème de l'enfant mort durant le sommeil de la nourrice, elle conte le désespoir de la jeune femme, et l'intervention de Nicolas : Dans son chemin rencontre/ Seigneur Saint Nicolas !/-Là, où vas-tu nourrice ?/-Je vas laver mes draps./T'en as menti, nourrice,/Te noyer tu t'en vas… Et le saint de sauver la nourrice, et de ressusciter l'enfant. Mais c'est sans nul doute la légende des 3 petits glaneurs surpris par la tombée de la nuit et cherchant l'hospitalité, qui est la chanson plus connue. Les paroles, notées par Gérard de Nerval en 1842, favorisent, tout comme la statuaire religieuse, ou la céramique et l'imagerie de colportage, la diffusion de la légende dans les foyers… Dès lors, il n'est pas étonnant que parmi toutes les mitres portées par Nicolas, celle de patron des écoliers et protecteur des enfants apparaisse au premier plan !

Le tableau de Jan Steen, La fête de St Nicolas invite à entrer dans l'intimité d'une famille de la bourgeoisie flamande catholique vers le milieu du XVIIe siècle. Il présente simultanément, telle une métaphore, tous les éléments de la fête : enfants criant et guettant sous le manteau de la cheminée, jouets et friandises pour les uns, verges pour les autres … La grande corbeille d’écorce tressée, telle une corne d’abondance posée à même le sol, déborde de friandises de fête : grande couque striée en pain d’épices décorée d’amandes, brioches dorées, gaufres, grand biscuit très fin et rectangulaire appelé hylickmaker, pommes, noix et amandes. A droite, parmi les sucreries amoncelées sur la table se retrouve cette pomme d’hiver plantée d’une pièce de monnaie. Appuyée sur la table on voit au tout premier plan une immense brioche dorée et striée en forme de losange, avec quatre empreintes de coq moulées, alors qu’au centre on devine la silhouette stylisée d’un quadrupède ; peut-être est-ce l’âne de St Nicolas ? Manifestement attaché aux fêtes hivernales, on trouve ce grand type de pain brioché appelé duivekater dans Le cor du boulanger, de Job Adriensz Berckheyde, mais cette fois sans décoration animalière. Dans les bras du jeune adolescent qui montre du doigt la cheminée, un marmot serre dans ses deux mains un St Nicolas en pâte.

Le p'tit quinquin a, lui aussi, été prévenu : à défaut d'être sage, c'est le martinet qui lui sera apporté… Punir les vilains, un rôle assigné au Père fouettard. Dans sa hotte ou son sac, il enlève les enfants, et il distribue les coups avec les verges qu'il garde à la main. Appelé Hanscroufe en Belgique, Hans Trapp en Alsace, Père Lapouque en Normandie, Knecht Rupprecht en Allemagne, Swarte Piet aux Pays-Bas, le Père Fouettard apparaît comme un être inquiétant, dans l’ombre du rubicond Nicolas. Il a comme lui barbe et moustache, mais c'est la pilosité hirsute de l'Homme sauvage, au visage maculé de suie ou de boue que retient notre société qui en a fait un personnage asservi par le saint. Mais, résonnant durant la nuit du 5 au 6 décembre, les cloches des Certi tchèques ou des Krampus autrichiens, les claquements des fouets des Schab, les cris des filles, attrapées par les chaînes des Klosn tyroliens, ou même ce Zwarte Piet photographié à Tillburg (Pays-Bas) en 1952 témoignent de traditions bien moins policées…

Drinn' Drinn' Ste Catherine !/ Tra lala St Nicolas ! Ste Catherine n'a plus de sous/ Saint Nicolas i paiera tout !Ste Catherine n'allez pas si vite/St Nicolas vous rattrapera/Drinn' Drinn' Ste Catherine !/ Tra lala St Nicolas ! Toutes les élèves-institutrices font un parallèle avec la Sainte Catherine, patronne des jeunes filles, fêtée le 25 novembre. On connaît l'expression coiffer Ste Catherine, qui marque les 25 ans de la fille non mariée, beaucoup moins rafuler Ste Catherine, son équivalent artésien, ou rachemer St Nicolas (saluer St Nicolas) qui caractérisait à Béthune les vieux garçons (Jules Corblet-Glossaire étymologique du patois picard). La tradition voulait que jeunes filles et garçons s'échangent des cartes ces jour-là. Jusque dans les années 30, elles représentaient le plus souvent un couvre-chef. Avec la fin des travaux des champs, et l'entrée dans la saison des veillées, la période était propice au fréquentage et à l'ébauche de projets d'union. Coiffe de mariage ou bonnet de meunier anticipaient les voeux d'épousailles, une invitation élégante à jeter son bonnet par dessus les moulins !

Un jour, des Saints, c'était la fête/Tout l'Paradis s'mit en tête de danser/Moi, dit Joseph, je n'suis pas si bête/Bien malin qui me fera danser !/Bon pour Catherine, Bon pour Nicolas !/Moi je n'danserai pas, car je suis trop las… Collectée par Joseph Canteloube en Champagne, la chanson a voyagé et appartient ici au répertoire d'un chanteur de banquet occitan. Saint Nicolas y tient le rôle-vedette d’un refrain qui le présente toujours prêt à lever la jambe ! Les jeunes filles organisaient le dimanche suivant le 25 novembre un bal où elles avaient exceptionnellement la possibilité d'inviter à danser les garçons, et les jeunes gars faisaient de même lors de la saint Nicolas… Est-ce à ces bals que fait allusion la chanson ? Les témoignages collectés par Célestine Leroy concernant cartes postales ou bals ne sont jamais négatifs, et Nicolas semble avoir été admis au XXe siècle comme un entremetteur respectable. En a-t-il toujours été ainsi ? On peut en douter… Sont quatre fill’ et quat’ garçons/Qui sont allés dedans la danse,/Sera le jour qu’arrêtera,/Sera le jour de Saint Nicolas. : sur le thème du violon diabolique et des danseurs maudits, la littérature populaire et la chanson sont riches de textes édifiants, vouant les danseurs de la nuit de Saint Nicolas ou de Sainte Catherine à une fin atroce !

Le rôle assigné à la jeunesse, accepté par la communauté, est en premier lieu d'organiser les divertissements et les rites calendaires. Parmi ceux-ci, on citera le carnaval et ses porteurs de masques, les désordres de la nuit du 30 avril et la plantation des mays, les feux des Brandons, les quêtes. Mais c'est également de maintenir les traditions et pénaliser ceux qui s'en écartent… Dieudonné Dergny rapporte la coutume qui consiste à exiger d'un prétendant extérieur au village de poyer chés mortiers (payer les mortiers), ou de lui réclamer le vin lorsqu'il vient rendre visite à son amoureuse. Le dimanche de la publication des bans, le mare de St Nicolas, menant les gars de la localité, se rend au domicile de la fiancée et exige du futur une somme, qui servira à acheter à boire. Sous le titre de La fiancée aux enchères, Dergny donne un exemple, collecté entre Abbeville et Doullens, aux allures d'enchères menées par un maquignon… Si celui qui refuse encourt la mise à l’écart du village et un charivari au lendemain du mariage, il semble bien cependant que la pratique soit communément acceptée et « scelle » l’entrée dans la communauté villageoise. (Usages, coutumes et croyances ou livre des choses curieuses, vol.2, 1895).

Sainte Catherine n'a pas d'aiguilles, saint Nicolas lui en donnera… Au coeur de la saison froide et noire, Nicolas le ventru rejoint le défilé des masques distributeurs d'abondance et de promesses d'unions !

A écouter :

Le Roi a une nourrice. Bernard Indeau. Anthologie de la Chanson Française, La Tradition.

La danse des damnés. Malicorne.

La descize sur le Rhône et la chanson de saint-Nicolas : deux chansons de la fête votive de Châteauneuf du Rhône. Les carnets de la phonothèque, 2015.

La chanson Danse Nicolas (Un jour des Saints, c’était la fête) est un collectage du Conservatoire Occitan.

L’extrait du sketch de L Simons a été diffusé sur France Inter, émission La Marche de l’Histoire, le 4 décembre 2014.

A lire :

Nicolas de Myre. Wikipédia.

Saint Nicolas- Fêtes et traditions populaires d’hier et d’aujourd’hui. Colette Méchin. Berger-Levrault, 1978.

Saint Nicolas, histoire, mythes et légendes. Bernard Coussée. CEM édition.

La Sainte Catherine et la Saint Nicolas en Artois. Alfred Demont. Revue du Folklore français, janv-févr 1932.

3 versions de la chanson de St Nicolas et les 3 enfants.

La fiancée aux enchères. Collectage Dieudonné Dergny. Usages, coutumes et croyances ou livre des choses curieuses, vol 2 (extrait). Editions Le Portulan

Saint/Diable Nicolas. Françoise Lempereur. Université de Liege. 2009.

Fête de Saint Martin. Association Fifres et Tambours.

Jeunes et violence : pour une histoire de rapports de force…Xavier Rousseau. Revue d'histoire de l'enfance "irrégulière", n°9, 2007.

Ane, symbole et création. Longues oreilles.

Les paroles de la chanson Un jour, des saints c'était la fête (collectage Canteloube) nous ont été communiquées par Christian Declerck

A regarder :

Feast of St Nicholas. Richard Brakenbourg.

Saint Nicolas. Du côté de grillon du foyer, 2014.

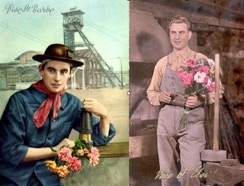

Le miracle de Sainte Barbe (ou quand Ste Barbe attendait saint Nicolas). Le magazine du mineur, 1961.

Les sonneurs de cloches. Exposition Le Monde à l'envers. Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina and Musée des Civilisations de l'Europe, 2013.

Die Klosn von Stilfs. Bernd Römmelt, Fotografie. 2014.

Taaatai Pepernoten Speculaas Suikergoed Marsepein. Yvonne Klop. Rijks Museum.

Young man with a raised glass. Cornelis Dusart. Web Gallery of art.

L'illustration de haut de page est une rencontre improbable de Madame Cetautomatix avec le légionnaire Marcus Sacapus et le gouverneur Suelburnus…

Bonus :

à découvrir dans la boîte...

Décembre 2016