Adieu février, le dur, le court. Il est grand temps de préparer les beaux jours et les futures récoltes. Les bourgeons des fruitiers sont tout gonflés, c’est la dernière ligne droite pour la taille et la lutte préventive contre maladies et parasites, bouillie bordelaise ou encore nettoyage des troncs et chaulage... Des activités extérieures, égayées par le souvenir lointain des cris des enfants courant les vergers, agitant sous les arbres encore dénudés des torches toutes d’étincelles, et proférant formulettes et menaces comme autant de promesses de fleurs et de fruits. Bourbour, saint Christophe...

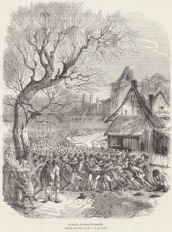

Lors des fêtes de Carnaval-Carême, la Jeunesse, (les jeunes gars non mariés du lieu), joue un rôle considérable dans l’organisation des festivités. C’est pendant cette période que se déroulait d’ailleurs l’élection du Capitaine, Roi, Abbé de la Jeunesse, quels que soient les noms locaux. Conjointement au brandonnage des prés et vergers se prépare le grand feu qui le plus souvent viendra clôturer ces journées de licence et de liesse. Pour dresser le bûcher, les jeunes parcourent la campagne en bandes pour rassembler le combustible nécessaire.

Le choix des matériaux n’est pas anodin, ronces

, tailles de haies mises de côté depuis l’automne pour cet usage. Le

ramassage autorisé de branchages provenant de coupes déjà réalisées, le don par le conseil communal d’un taillis à débiter, autant d’opportunités permettant d’avoir sous la main la matière nécessaire, qui évitent aussi les dégradations ;

en 1730 dans le sud de la Wallonie, défense était faite de détériorer haies et clôtures pour faire le grand feu,

suivi en 1764 d’une ordonnance de la Haute Cour de Fleurus qui accompagne d’amendes de trois florins pour les contrevenants, les parents étant tenus pour responsables des exactions de leurs enfants détaille

Roger Pinon (

Analyse morphologique des feux de carême). Néanmoins, ces bonnes occasions ne se substituaient jamais à la quête de bois, fagots, paille, vieilles mannes, effectuées de porte en porte, quelquefois plusieurs jours à l’avance. La demande était accompagnée d’une phrase de circonstance

Ti n’as nén ‘ne otirète ? (tu n’as pas un fagot ?) à Barbençon ou à Fleurus :

N’avez né ‘ne saqwé pou l’grand feu ? (N’avez-vous rien pour le grand feu ?). Il était impossible de refuser une telle demande, ainsi dans le Mâconnais

chacun devait apporter son fagot, dans le Morvan

chacun collaborait et assistait au feu, jeunes et vieux, cette participation obligatoire, par l’entremise des quêteurs montre que le feu était une activité socialisée, intéressant directement la collectivité.

Le bûcher, situé sur une

hauteur ou une

place dédiée, est un empilement de matières combustibles, agencées pour que le feu prenne et flambe bien. Les gens de la campagne possèdent ce savoir faire : paille sèche et brindilles à la base, petit bois au dessus puis fagots disposés afin que la construction résiste un bon moment à l’assaut des flammes. Il faut que le feu puisse se voir à de nombreux kilomètres à la ronde... Dans sa

Carte Mythologique du Pas de Calais,

Célestine Leroy dit

jusqu’à la fin du XIX ème siècle, les bourdis (feux du premier dimanche de carême) s’allumaient sur tous les «crocqs» du Boulonnais (mont Cornet, mont Savary...) Et de poursuivre en s’interrogeant sur les appellations de nombreux lieux-dits :

Montjoie (

Hocquinghem,

Saint Léonard,

Montcavrel,

Sibiville,

St Martin lès Boulogne...)

, Feu de Joie (

Wimille),

Mont Soleil (

Outreau), constituant selon elle autant de possibles rappels des feux qui étaient allumés sur les hauteurs à certaines dates de l’année. A

Samer (62) c’est aussi sur les hauteurs que sont confectionnés des bûchers, note

Alfred Demont, qui signale aussi la présence à

Hesdin,

Fressin,

Vieil Hesdin (62) ou

Doullens (80) de bûchers dans les vergers. A

Chambly (60), c’est sur la place qu’est érigé depuis plusieurs siècle l’arbre du

Bois-Hourdy. Dans certaines régions la coutume voulait qu’un arbre soit coupé en forêt puis dressé et planté en terre sur le lieu du feu, afin de servir de pivot central à la construction. En Alsace, une

couronne ou un bouquet était accroché à la cime, en d’autres lieux, cet arbre était décoré de

rubans multicolores comme le perpétue la tradition du

Bois-Hourdy à

Chambly. Quand il n’a pas été jugé puis brûlé à Mardi Gras, c’est le bonhomme Carnaval,

Caramentran,

Caremprenant,

Poloche, Coérémieu,... mannequin bourré de paille, parfois rempli de pétards qui est juché tout en haut du bûcher, et qui sera

brûlé ce jour-là.

Le comité de jeunesse, la population

et les organisateurs déambulent en cortège, accompagnés des tambours, fifres et autres instruments. L’après-midi est réservé aux défilés carnavalesques, divertissements et jeux.

En Picardie, Ile de France ou Normandie,

on joue surtout à la choulle ou cholle depuis le Moyen-Age. Deux équipes s’opposent, jeunesse contre mariés, paroisses, communautés, cherchant à faire toucher terre dans le territoire adverse le choulet, ballon parfois piriforme, rempli de mousse ou de son, recouvert de cuir. Un jeu où tous les coups semblent permis, pratiqué durant une courte période, à mardi-gras (Abbeville, Tricot, Longpré les Corps Saints), ou le plus souvent le dimanche des brandons. Les derniers mariés de la communauté y jouaient un grand rôle, payant parfois un impôt enfermé dans le choulet, mais surtout lançant ce dernier dans la mêlée (Le folklore de Picardie). A Tricot (Oise), la partie se terminait par un branle rassemblant vainqueurs et femmes du village. A Boulogne-la-Grasse (Oise) les hommes de la rue de la Montagne s’opposaient à ceux de la rue de la Vallée ; si la Montagne a gagné c’est de bon augure : les pommes seront abondantes cette année, confirmant l’inscription du jeu dans un rite agraire et de fertilité. (Claude Gaignebet. Les triomphes de Carnaval).

Arrive en soirée l’allumage du feu. Il est souvent réservé à un ou des individus occupant une place particulière dans la communauté :

derniers mariés de l’année, Chef de la Jeunesse,

Déesse, plus récemment

patriarche,

président d’association ou élu... Commencent les clameurs, les cris à la vue du feu qui gagne progressivement le haut du bûcher. Puis vient le temps des chants et des danses.

On riait, on dansait les rondes picardes avec des rugissements sauvages et en tournoyant sur une jambe évoque

Maurice Crampon et Jacques de Wailly (Le Folklore de Picardie), tandis de l’abbé

Delgove, évoquant le brandonnage des vergers, nous dit :

le jeu se terminait par une ronde autour des brandons mis en tas et se consumant en un seul foyer... Certains de ces chants dits

de Béhourdis sont souvent cités au patrimoine régional...

L’abbé Jules Corblet dans son Glossaire rapporte cette chanson en usage dans la région de Doullens (80) et qui commence par Al jor de Behourdis des prés.... Une jeune fille parle : elle a tant dansé autour des arbres que son soulier s’est déchiré. S’ensuit un échange galant avec le cordonnier pour savoir ce qu’il en coûtera à la belle pour cette réparation. Ma cœurette (mon petit cœur), min babet (ma biche)... Petit Jean le cordonnier est d’accord pour faire la réparation en échange d’un baiser sur son doux visage mignolet. Sans la présence du cordonnier, on pourrait se croire dans une scène précieuse de bergerie, version picarde. La chanson, harmonisée, est éditée par Joseph Canteloube, en 1951. Les variantes du thème de la chanson du cordonnier, sont nombreuses... Ici, nous n’en citerons que trois, la première, chantée à Moyencourt près de Poix de Picardie vers 1856, se distingue par le fait que le cordonnier doit attraper la belle pour se faire payer dudit baiser. La seconde, collectée par Eugène Rolland, dans l’Omnibus de 1862, est une version plus grivoise qui rejoint le lot des chansons humoristiques et suggestives de l’époque. Quant à la troisième, canadienne, elle a été collectée par Ernest Gagnon qui la met en relation avec la chanson picarde .

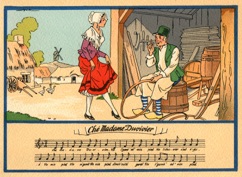

Connue aussi sous le titre de Chanson du Bouhourdi, et collectée à Longpré les Corps Saints

(80), Ché Madame Duvivier rapporte l’échange de la propriétaire d’un cuvier déglingué avec un tonnelier ; bien sûr, celui-ci, comme le cordonnier, n’envisage en paiement du travail qu’un baiser ! Jean Hubert Bonnefoy dessinant, sous le pseudonyme de Jack, une série de cartes postales de chansons traditionnelles, la choisit pour illustrer la Picardie; le personnage féminin est gracieux et avenant, mais le tonnelier ne semble plus de première jeunesse... Qui est cette Madame Duvivier, dont on trouve parfois le nom orthographié du Vivier

, qui n'apparait que dans le premier vers de la chanson ? En est-elle le personnage central, rien ne le laisse supposer... Et surtout quel sens donner à Ché Madame Duvivier ? Les glossaires de picard, comme les locuteurs âgés, utilisent le plus souvent la formule mon ou à mon, contraction des différentes formes mason, majon, moison, maon... pour signifier à la maison de, ou chez. « Enne vieille chavatte qu'al a été dix fois à mon de che chavetier » (une vieille savatte qui a été dix fois chez le savetier), indique le chanoine Haigneré

, ou encore « ej vos mon Louis »

(je vais chez Louis) cite l'abbé Corblet

. Les rédacteurs de la revue Ch'lanchron, Jacques Dulphy et Jean-Luc Vigneux, se sont sans doute posé la même question, publiant en 1980 Canchon du Bourdis commençant par ces mots A l' mon d' él feum' Duvivieu

, et nous offrant à l’occasion de cette page cette version chantée.

Emile Gallet note qu’une autre ronde, sur l’air de Madame Duvivier était aussi chantée à Longpré vers 1890. Collectée sous le titre V'lo min pied, vlo m'gambe, c’est ici le thème fréquent des trois filles bonnes à marier ; l’une d’entre elles, malgré les mises en garde maternelles, se retrouve grosse d’un garçon... On y note la référence aux aiguilles et aux épingles, qui marquent, dans l’éducation, mais aussi le conte traditionnel, le passage de la fille nubile à l’âge adulte. Aucune indication ne permet de dater précisément la chanson, si ce n’est les 600 livres, une monnaie de l’Ancien Régime, payées en réparation de l’honneur de la fille.

La parenté de ces deux chansons picardes avec d’autres chansons permet de mieux comprendre l’insistance à mettre en avant pied et jambes : ne dit-on pas lève le pied, ma compagne chez nos proches voisins normands ? Mais ce sont nos cousins wallons qui vont le plus loin sur cette voie ; évoquant le feu de carême à Scry dans la Vallée de l’Ourthe, une vieille habitante évoquait le cercle que voisins et amis faisaient autour du foyer : quand les flammes s’apaisaient, hommes et femmes, jeunes et vieux sautaient joyeusement au dessus, sous les quolibets et propos un peu grivois, faisant allusion aux brûlures qui risquaient d’atteindre l’intimité des joyeuses commères. Et de poursuivre avec une des rondes chantées à cette occasion : Et lèvez vosse bèle djambe è l’aîr/Et on veùrè vosse « campinaîre »

(toupie)/Et lèvez vosse bèle djambe hôt/ Et on veûrè vosse piâno.

Et si le cuvier avait un sens plus coquin ?...

Seule notation chorégraphique faite par les collecteurs, la mention de ronde. Les paroles laissent envisager que pouvaient se succéder des phrases chantées par un ou une meneuse, puis reprises par tout le choeur, pendant que tournait la ronde. Là où se maintient la tradition, les vieux rites magiques se perpétuent : danses autour du feu, saut des jeunes gens à travers la flamme dit Célestine Leroy. Des danses en rond qui unissaient toute la communauté, et des sauts au-dessus des braises qui donnaient l’occasion de montrer sa bravoure, mais aussi aider le sort. On saute seul(e), mais aussi à deux, façon d’annoncer à la communauté le couple en devenir. A Charleroi

(Belgique), la jeune fille qui sautait par dessus le feu se marierait dans l’année rapporte Roger Pinon

, tandis que Arnold Van Gennep

cite de multiples exemples liant la générosité des récoltes à l’animation de la danse, la hauteur future du chanvre à celle des sauts... Roger Pinon

note à quelques endroits, on signale que l’on danse la célèbre danse des 7 sauts autour du brasier, soit à la fin de la combustion, soit pendant celle-ci. Si les danseurs des bal-folk connaissent le plus souvent la version basque de cette danse, il s’agit ici de la mélodie propre à la Wallonie. Sur le 33t Maclottes, passepîds et autres danses de Wallonie enregistré en 1976, la danse des 7 sauts est présentée ainsi : attestée dans toute l’Europe, cette danse à caractère rituel et exclusivement masculine a perdu peu à peu son sens original et s’est plus ou moins transformée en divertissement dans bien des endroits. Elle est populaire dans l’Entre Sambre et Meuse et termine toujours les ducasses [...] un meneur improvisé, souvent un « chef de jeunesse » , conduit la danse.

Dans l’ Anthologie du Folklore wallon

, la danse, qui clôture la fête et n’est jamais bissée, est détaillée : regroupant toute la population en un grand cercle qui tourne en sautillant au rythme de la musique; l'orchestre termine la phrase musicale par un intervalle d'octave; c'est le premier saut: chacun bondit le plus haut possible et s'accroupit en retombant. La ronde reprend ensuite, se terminant chaque fois par un nombre plus grand de sauts. Les danseurs se séparent lorsqu'ils ont exécuté 7 sauts.

Un lien a-t-il uni dans des temps plus reculés cette danse avec les grands feux d’une région où les filles voyaient ce soir là, dans la perception simultanée de 7 feux à l’horizon, le signe d’un mariage dans l’année ?

Les derniers brandons éteints, emmenés comme porte-bonheur, cafés et maisons se remplissaient. On continuait à y danser, en buvant du lait dans une grande telle, dans laquelle, au fil de la soirée, pouvaient être ajoutés cidre et eau de vie. A Longpré, les filles à marier y jetaient aussi des haricots secs, qui, tombés dans la cuillère du gars convoité, aidaient le sort et désignaient à tous le futur époux...

Promesses de récoltes abondantes et d’unions futures, les chansons, danses et sauts du grand feu carnavalesque célèbrent le renouveau de la vie et ses rites de fécondation.

Alors que la vieille année se consume sur le bûcher, le temps des veillées est passé. L’hiver peut prendre fin.

Tous nos remerciements à Casimir Stempin, Christian Declerck (archives du folk 59-62), Claude Flagel, Jean-Luc Vigneux et Jacques Dulphy (revue Ch'lanchron) pour les documents et renseignements communiqués.

A lire :

Chanson du Bouhourdis. Le Tambourineur, rubrique Chansons. Février 1982.

Coutumes du premier dimanche de Carême et Chants de quêtes en Artois. Pages de Folklore artésien. Alfred Demont. Mémoires de l’Académie des sciences, lettres et arts d’Arras, 1931.

Ahier au soir, j’ai tant dansé. Cramignon (Liège). Terry et Chaumont.

Ch'fu d'Chambly ou le Bois-Hourdy . Coérémieu, 2016.

Les grands feux en Belgique Wallonne.

La choulle à Tricot. Françoise Forget-Decloquement. Jeux Rituels. Cahiers d’Etudes mongoles et sibériennes, n°30-31.

Wallonia. Recueil de littérature orale. Liège, 1895.

La tradition de danse en Béarn et Pays basque français. Jean-Michel Guilcher. Maison des Sciences de l’Homme.

A écouter :

Commentaire sur les Feux de Carême. Collectage, Puy de Dôme, 1988.

Le Carême est arrivé. Rond chanté. Collectage Dastum 44. Paroles de la ronde à lire ici.

Carnaval qui pète et qui râle. Grand-danse chantée (collectage). Vendée, 1973.

La chanson «Nous étions trois filles, trois filles à marier» est un collectage réalisé en 1978 en Seine Maritime.

Danse des 7 sauts. Anthologie du folklore wallon. Les airs à danser, vol.4. (la présentation du volume de cette anthologie, réalisée par Claude Flagel et Françoise Lempereur, est à lire ici)

Chanson de Djan Ponsaud. Anthologie du folklore wallon. Fêtes de l’année, janvier à juin, vol. 1. ( présentation et traduction ici)

Lei bofeits. Mont Joia. Cançons dei festas provençalas. Le Chant du Monde, 1978.

A regarder :

Fête des Brandons-La Chavannée. 2012.

La Choule à Tricot.

Aiziritze 1989-02-12 : Zazpi jauziak.

Bailes Gigantes Pamplona (Zazpi Jauzi).

Bonus

Triste vie d’un bonhomme carnaval. Tounan en Brie, 2011.