Tempus fugit...

Em' maman tous les ans,

Parleu' d'fair des gauflettes,

A l' grand' joie des infants.

C'esto' eun' habitud', pu' qu'ça,

Eun' tradition, conservée din'l 'famill',

D'puis des générations...

... c'est le poète Auguste Hanon, né en 1915 à Eppe-Sauvage (Avesnois), qui nous parle des Gauflettes. Et de citer la farine, la cassonade, les oeufs, le beurre, la crème, le grand plat, le fer à gaufres et la boîte en fer pour les conserver... Et surtout d'inscrire ce souvenir dans le temps : Quand finisseu décemb'...

Un même rituel avait lieu chez Adèle, la vieille voisine d'Oeuf-en-Ternois.

Mais, juste après Noël, dans les jours les plus sombres de l'année, Adèle, porte fermée, préparait les gauf' d'étrenn'. Oh, ce n'était pas pas n'importe quelles gaufres ! Pas les gauf' sèches habituelles, qui seraient alors presque passées pour communes. Non, c'était les gauf' feuilletées... Et si la porte était fermée, ce n'était pas par goût du secret, mais bien parce que la mise en oeuvre de la pâte demandait attention et savoir-faire. Il fallait d'abord faire la détrempe, faite de farine fine, crème fraîche épaisse, jaunes d'oeufs battus, un petit verre de rhum et... "un peu d'eau tiède", jusqu'à ce que "la pâte ne colle plus aux doigts". Puis laisser reposer en boule une bonne heure, et ensuite l'étendre au rouleau. Elle étalait alors le beurre à température sur la pâte, puis venait la phase du pliage. C'était la technique des "tours": pour ses gaufres, Adèle faisait "trois tours", étapes séparées à chaque fois par 20 mn de pause au frais, et marquées successivement par l'empreinte d'un, deux puis trois doigts.

Quand la pâte était prête, venait le moment de la rouler le plus finement possible, à presque voir à travers. Puis la découpe des gaufres avec l’emporte-pièce fabriqué par son mari, mises en attente, se chevauchant légèrement et alignées sur des plats à tarte, à l'entrée de la cave fraîche.

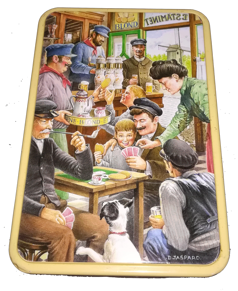

Adèle, jusqu'à la fin de sa vie, a fait des gaufres d'étrennes, se devant d'être prête à recevoir les visites du nouvel an. Sans descendance directe, elle recevait le mois durant neveux, nièces, voisins, amis du club de l'amitié... Et pour chacune des visites, qui démarraient dès le matin du 1er janvier, le rituel était le même : café, un verre de vin rouge proposé aux hommes, un jus de raisin aux plus jeunes, et surtout la boîte remplie de gauf' d'étrenn', petits miracles de légèreté et de feuilletage, parés du sucre qui les faisaient légèrement scintiller. Les visiteurs prenaient une gaufre, et Adèle en offrait aussi parfois un petit paquet, bien emballé, aux enfants qui lui rendaient visite. Chacun sentait que c'était bien plus qu'une friandise commune, et que, la boîte finie, il n'y aurait pas de nouvelle fournées de gaufres feuilletées avant la fin de l'année. Il en fallait donc pour tout le monde...

Nous avons cherché à dessiner les contours de cette tradition dans un tableau, où souvenirs, témoignages directs et recettes tirées de cahiers personnels attestent d'une coutume autrefois bien présente, dans le Ternois, mais aussi dans l'arrière pays boulonnais et la Belgique. Certaines recettes ne sont constituées que d'une liste d'ingrédients, la façon, évidente pour la personne qui transmettait la recette, n'étant pas notée. Reste que, même complétées d'indications plus précises, le "tour de main", la connaissance des conditions de réalisation (température de travail dans la pièce et de chauffe du gaufrier...) ne s'acquéraient que par imprégnation, en voyant mère ou grand-mère répéter chaque année ces gestes. Tout comme la connaissance du gaufrier initialement utilisé : utilisation d'un gaufrier à gros trous à Ambricourt, souvenirs de gaufriers à moyens trous dans le Pernois ou le Ternois... Il semble en tout cas qu'un accord s'établisse sur un point : nous ne possédons plus les feux à charbon pour les cuire, avec les gaufriers en fonte de nos grand-mères. Elles étaient bien plus délicieuses cuites de cette façon que maintenant avec nos gaufriers électriques déclare une habitante de Pernes, rejoignant les critiques d'Adèle. Les gaufriers électriques à plaques d’aluminium, non contents d' avoir standardisé les pratiques, paraissent avoir aussi déprécié les goûts !

On ne peut être que doublement étonné des recettes de «feuilletage sans tour». D’abord, il faut bien le reconnaître, le résultat en est tout à fait honorable... Mais il n’en reste pas moins que la base d’un feuilletage reste les tours. Alors ? La facilité et la rapidité d'exécution, ainsi que le caractère moins riche des ingrédients pourraient-ils laisser supposer une origine plus récente ? L'enseignement dispensé dans les écoles ménagères, héritières des "écoles de laiterie" du XIXème en serait-il l'explication ? Des antennes mobiles de ces établissements s'installent à St Pol sur Ternoise et Campagne les Hesdin dès 1907, et l'enseignement, initialement centré sur le lait (écrémage, fabrication raisonnée du beurre et des fromages, qualité du lait), inclut par la suite comptabilité agricole, économie domestique et hygiène de la famille, soins des animaux et de la basse-cour... (Stéphane Lembré-L'expérience de l'enseignement agricole ambulant-1900-1939). La gestion du budget familial, la recherche d'une alimentation plus saine, la diversification des rôles et charges attribués aux femmes à la campagne et donc un moindre temps dans les cuisines seraient-ils l’explication de ce tournant ?

Notre site a maintenant 7 ans. Certains disent que c'est l'âge de raison... Dès ses premières pages, nous confessions notre intérêt pour les gaufres, les fêtes calendaires, les musiques, nos voisins et voisines... Nous cherchons encore aujourd'hui à retrouver le goût des gaufres d'Adèle, le complétant des souvenirs et témoignages qui nous sont confiés. Essayer, tester, goûter, avec le regret de ne pas avoir, de son vivant, demandé à voir son coup de main et à le pratiquer sous sa direction, mais avec le désir d'approcher le résultat souhaité... Un peu comme la musique, qu'on tourne et qu'on retourne, écoutant les collectages et les musiciens, passeurs attentifs et actuels des musiques traditionnelles.

2017... l'année est bien vite, trop vite passée ! C’est le temps des voeux, et c'est sur la valse en la mineur, composée par Antonin Bouscatel, jouée à l'accordéon diatonique et la cabrette, que nous vous présentons les nôtres.

Que 2018 apporte à tous joie, santé, musiques et histoires à partager...

Dès le mois des étrennes terminé, gaufres et crêpes levées seront à l'honneur, avec le retour de Carnaval !

Et bien vite, notre Boîte à Musiques se remettra à tourner !

Nos sincères remerciements à Onésime M. , Yvette M. , Marie-Suzanne S. , Emile et Marie-Ange H. , Ange-Marie, Isabelle C. , Christiane D. , Mme X. , Anita, Claudine G. , Antoine A. et Mme B. pour leurs témoignages.

Et une pensée pour Adèle, sans qui tout ceci n'aurait sans doute pas été écrit.

à écouter :

Le poème Les gauflettes, dit par Jules Hanon, a été intégré dans une K7 réalisée en 1980 dans la cadre de la première exposition réalisée dans l'ancienne filature de Fourmies (59). L'intégralité de la K7 peut être téléchargée sur le site Mémoires du folk en Nord Pas de Calais

La Valse en mineur d'Antonin Bouscatel a été enregistrée pour la première fois en 2016 par Michel Esbelin et Claude Quintard, sur le cd La Bourrée à Régis. Claude Quintard tient cette valse de son oncle Adrien Blancon, cabretaire, qui fut l’un des élèves d’Antonin Bouscatel (extrait du livret du cd).

Chez Bousca, comment l’Auvergne a fait danser Paris. La Fabrique de l’Histoire. France Culture, 1915.

La valse en mineur. Bal auvergnat en l’honneur des 150 ans de Bouscatel. Michel Esbelin, Claude Quintard. 2016.

La tricoutade, bourrée. Bal auvergnat en l’honneur des 150 ans de la naissance de Bouscatel. Olivier Sulpice, Antoine Leclerc, Michel Esbelin, Claude Quintard, J.Pierre Valadier, Tiennet Simonnin. 2016.

Mazurka L’inconnue. Bal auvergnat en l’honneur des 150 ans de Bouscatel. Claude Quintard, Tiennet Simonin. 2016.

Les étrennes. Noël-Noël (1956).

à lire :

«Les Gaufres du Nouvel An». Relevé des témoignages des élèves-institutrices de Célestine Leroy. Année scolaire 1930/1931 (dépouillement Coérémieu - Archives départementales 62)

Tradition des Voeux, gaufres feuilletées de Nouvel An. Paroisse les 4 Evangélistes du Ternois, décembre 2014.

Histoire de la gaufre liégeoise - Ethymologie. Confrérie de la gaufre «La Strème».

Histoire du gaufrier. Ethymologie. Confrérie de la gaufre «La Strème»

Gaufres feuilletées du Nouvel An : recette mémé (Pernois).

Recette des étrennes feuilletées. Journal municipal de Quesque, 2015.

Calendrier virtuel de l’Avent. Décembre 2010.

Prêtes à l’emploi, mais non testées ! Gaufres d’étrennes traditionnelles et feuilletées. Ferme des Croisettes, Wirwignies (arrière-pays de Desvres).

La cabrette : la cornemuse des Auvergnats.

à regarder :

Gaufriers, fer à gaufres, fer à oublies, fer à hosties. Vieux outils et art populaire.

Gaufriers. Art populaire.

Objets anciens et insolites. Mars 2011. (nombreux gaufriers présentés, voir dans la colonne archives du blog)

Ustensiles de cuisine. Colin et cie (ancienne maison Godin). Guise, 1903.

Bonus :

Tempus fugit ? une ballade sur le chemin perdu. Spectacle créé à l’occasion des 30 ans du Cirque Plume, 2013.

Super Bonus :

Pour découvrir les étrenn’ de Coérémieu, il faut ouvrir la boîte !

Janvier 2018