Les groseillers fleurs ont à peine eu le temps de libérer leur parfum dans la fraîcheur du jour naissant et les forsythias de briller de mille feux que les bourgeons des poiriers, gonflés d’un coup, se riant des rosées matinales et des rimées blanches, ont explosé. Au coeur des jardins qui s’éveillent dans un pépiement continu, les cerisiers ouvrent leurs premières fleurs avec une bonne quinzaine d’avance, tandis que les pommiers débourrent. Le long des chemins creux, les épines noires n’ont jamais été aussi immaculées. La force de la sève irrigue à nouveau les tissus vivants de l’arbre. Printemps est bien là, annonçant une fois de plus le renouveau de la vie...

Dans un pays encore essentiellement agricole, où l’élevage avait une importance considérable, on envoyait les enfants garder les bêtes dès l’âge de six ou sept ans et d’ordinaire jusque quinze à seize ans. La vie des bergers et bergères aux champs et la liberté relative des mœurs pendant cette période de l’enfance et de l’adolescence ont été souvent idéalisées... Virgile et les poètes antiques en firent le sujet d’un genre littéraire qui réapparaîtra sous la forme de pastourelle au moyen-âge. Les milieux aristocratiques des XVI-XVIII ème siècles célébreront aussi des

bergeries douceureuses sur fond de Trianon. Mais pour les véritables bergers et bergères, la vie était toute autre : vivre au grand air dans le vent et la froidure, prendre des repas frugaux, veiller au troupeau continuellement pour qu’il ne s’échappe dans le champ d’un voisin ou ne se blesse, et cela pendant de longues heures monotones, avec parfois la crainte du loup... Pendant ces longues journées on s’occupe, parfois les garçons sculptent des cannes ou des boîtes, dénichent des oiseaux, jouent à divers jeux d’adresse.

A l’âge de sept ans, le jeune garçon (bien plus rarement la jeune fille) recevait autrefois son premier

couteau, cadeau qui marquait symboliquement le passage vers le statut d’adulte en devenir, et permettait entre autres choses, de tailler des sifflets....

Paul Sébillot,

folkloriste, écrit:

«En Haute-Bretagne, on fait encore, comme au XVIème siècle, des «flustes en escorce de chataignier ; cet instrument, et celui qu’on désigne sous le nom de sifflet, sont les plus populaires. Au moment de la sève, les enfants coupent des jeunes branches de saule, de frêne, de chataîgnier ou de peuplier, et s’efforçaient d’en détacher l’écorce au moyen d’une série de percussions faites ordinairement avec le manche du couteau». Des formulettes accompagnent l’action, continue-t-il.

Saba, saba/caramelà (Tarn)... un très grand nombre d’entre-elles ont été recueillies à travers toute la France à la fin du XIXème siècle par

Eugène Rolland mais aussi lors de collectages réalisés ces dernières décennies.

Saba, saba, thieu / vire la motcha de mon thieu / pé de vatche, pé de bieu / l’Orient, l’Escouchant / fatche fioler mon fiolant (

Sève, sève, cul / détourne les mouches de mon cul / pied de vache, pied de bœuf / l’Orient, le Couchant / fais siffler mon sifflet) disait-on dans la Drôme (1902).

Sève, sève, mon ciotot (sifflet)/ Par la raie du cul Jacquot /Quand Jacquot sera crevai/Mon ciotot sera levai était relevé dans le Territoire de Belfort (1885),

Sue, sue, mon petit bois, Tu mangeras de la bouillie et moi des pois dans l’Indre, tandis que les gamins du Puy de Dôme disaient en 1902

Sabe, sabe, thieu (cul) de cane, Va t'en dire à la Madame Que tou père zi pendu A l'arbre des cocus... Ces formulettes répétées à toute vitesse rythment le tapotement de l’écorce par le dos du couteau.

Lorsque la partie ligneuse en a été détachée, ils y font des encoches et la réintègrent dans l’écorce détachée comme dans un fourreau (Paul Sebillot-

Le Folklore de France-La faune et la Flore).

L’injonction

save,

sabe,

saba,

sabo signifie à la fois sève et sue... on demande au rameau de beaucoup

suer pour faciliter le décollement de l’écorce. Vouloir fabriquer un sifflet sans les énoncer serait voué à l’échec voir même tout simplement impensable,

conférant à ces formules un caractère incantatoire et magique.

« Les jeunes pousses de châtaignier, on les coupait ici et là, puis on sortait le bâton, on disait sabo, sabo di la gato de ma damo. Tout est déjà dit — ou presque — lors de la fabrication des flûtes d'écorce. La formule qui accompagne le geste — et dont le sens littéral est « sève, sève dit la chatte de ma dame », donne aussi lieu à des gloses où il est question de « sortir le bâton » et puis de jupes, de jupons, qui se détachent, s'affaissent, tombent (comme se détache la fine pellicule d'écorce). Premières métaphores de l'éducation amoureuse. Nous sommes dans la phase du regard : dévoiler la nudité, entrevoir» (Tina Jolas-Les pierres aux oiseaux)

.

Durant ce temps d’école buissonnière, la fabrication des objets éphémères permet l’acquisition de savoirs, savoir-faire, savoir-être transmis sous forme de jeu par les plus âgés. Cadun avia un suple a la pocha e nos apelàvem quand montàvem a pè... E se n'i avia fach un que supléssa pus fort que los autres, sabètz qu'anava mal ! (Chacun avait un sifflet à la poche et on s'appelait quand on montait à pieds. Si quelqu'un faisait un sifflet qui sifflait plus fort que celui des autres, vous savez que ça allait mal... Ainsi, le sifflet ne sert pas seulement à musiquer mais aussi à jouer à faire l’oiseau, siffler, siffloter, se reconnaître, se mesurer. A travers sa fabrication et son utilisation, l’enfant-siffleur, l’enfant-dénicheur, fait l’apprentissage du bon usage des sens qui est un apprentissage du plaisir (Tina Jolas).

De taille plus importante, le hautbois ou

trompe d’écorce est réalisé par les adolescents plus âgés. Une grosse branche de chataignier de cinq à six ans et d’une dizaine de centimètres de

diamètre est choisie pour en détacher l’écorce en une

longue bande spiralée. L’écorce est enroulée en spires serrées se chevauchant, maintenues entre-elles par des épines d’aubépine. L’ensemble forme une longue trompe qui peut mesurer jusqu’à quatre-vingt centimètres. L’anche qui va faire sonner le hautbois/trompe est réalisée à partir d’un

petit cylindre d’écorce décollé d’une branchette de saule ou de même bois. Aplati puis aminci à une extrémité, il est enfoncé étroitement par le petit bout de l’instrument. Appelé

bramevac (Pyrénées),

tuntarde ou

pomparde (Vendée),

tuta au Pays

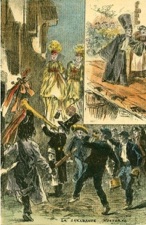

basque... le hautbois d’écorce était utilisé par les jeunes gens comme signal de rassemblement pour les travaux des champs. Mais c’est surtout comme instrument de paramusique accompagnant les manifestations de printemps qu’il prend toute sa place. Instrument emblématique du charivari, il est présent aussi durant la semaine sainte qui précède

Pâques. Alors que les cloches sont muettes, les offices étaient annoncés par les enfants à coup de crécelles, claquoirs et trompes d’écorce. A la fin de l’office du Vendredi Saint dit

office des Ténébres, l’officiant invitait les participants à faire bruit de tous objets sonores à la manière d’un charivari. Ce vacarme cérémoniel avait lieu après l’extinction des chandelles, à coups de sabots, casseroles, bancs et portes entrechoquées, grelots, crécelles monstrueuses, trompes et sifflets d’écorce... Tout comme le charivari met en exergue le désordre des couples mal appareillés, ce vacarme nocturne se voulait

la représentation du désordre et de la confusion du monde au moment de la mort du Christ. (Arnold Van Gennep-Le folklore français)

.

D’autres rameaux sont particulièrement intéressants à utiliser grâce à leur tige creuse ou renfermant une moelle douce qu’il suffit d’enlever. Roseau et bambou, selon les régions où ils croissent, permettent de réaliser flûtes, flutets, flutiaux, flûte de pan. Sur les causses du Quercy, une petite anche battante en paille de seigle, une lamelle de roseau ou l’extrémité d’une plume d’oie est montée sur un tube de sureau percé de plusieurs trous. Clarinette primitive elle est connue aussi en Auvergne, Limousin, Gascogne et porte le nom de

caramel en occitan. C

anta, canta, caramel, te donarai de pan de mèl (

chante, chante chalumeau, je te donnerai du pain de miel). Le sureau, une fois ôtée la moelle, se prête aisément à la fabrication des

mirlitons : une encoche latérale sur le rameau évidé, une peau d’oignon fixée à l’extrémité proche (ou une feuille de papier à cigarette) et le tour est joué. Nul besoin de long apprentissage, il suffit de fredonner ou chantonner dans son tuyau. Dans le Lauragais, il était utilisé pendant le carnaval pour

cacher la voix et travestir doublement l’utilisateur.

Masquer le musicien, c’est aussi ce que font certains

siffleurs, en positionnant la lame de leur couteau,

attribut du tailleur de sifflet, devant leurs lèvres...

La votz dau calamèu/Dura aitant que sa pèu. Instruments éphémères, les jeunes garçons peuvent en faire plusieurs par jour. Autant que l’objet fini, c’est le

faire qui importe.

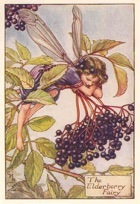

Avec son bois devenant assez dur et compact en vieillissant, recherché par les tabletiers et tourneurs, le sureau s’est

imposé comme

flûte des anciennes magies sonores (

Pierre Lieutaghi - La plante compagne). On pense bien sûr au

Joueur de flûte de Hamelin, qui, non récompensé pour avoir débarrassé la ville de tous ses rats, fait disparaître les enfants au son de sa flûte... Surnommé

arbre aux fées, le sureau a longtemps été considéré comme un arbre sacré dans lequel se réfugiaient de nombreuses divinités maternelles et protectrices. La flûte magique apparait souvent comme cadeau donné par une vieille femme à un jeune homme, en remerciement d’un service, comme dans le conte artésien

La flûte et l'anneau enchantés collecté par Emile Henri Carnoy (1885)

, thème que l’on retrouve de manière beaucoup plus facétieuse dans sa version

gasconne, ou

auvergnate.

C’est avec du sureau que les druides celtes confectionnaient des flûtes permettant de communiquer avec les âmes défuntes. La

flûte qui parle, passeuse d’âmes, est présente dans un nombre impressionnant de contes qui connaissent une répartition très vaste à travers le monde. L’âme se fait entendre par le pipeau tiré de l’arbre, instrument végétal psychopompe imitant à perfection le chant de l’oiseau...

Alors, peut-être, tel l’oiseau siffleur, l’insouciance enfantine s’échappe-t-elle au ciel par la voix fluette du sifflet d’écorce ...

à écouter :

Plusieurs documents sonores intégrés dans le texte sont extraits du cd Charmeurs d’Oiseaux et siffleurs de danses. Cordae/La Talvera, collection Mémoires sonores, 2006.

Description de la fabrication d’instruments végétaux. Éléments de littérature orale de la région de Compolibat-Rouergue. COMDT Toulouse, 2002.

Collectage : sifflet végétal, anche en ruban, crécelle, sifflet, clarinette à anche battante, Office des Ténèbres. Haute Garonne (Lauragais). COMDT Toulouse,1982.

Le Charmeur d’oiseaux. Francis Lemarque.

Le petit joueur de fluteau. Georges Brassens. INA, 1964.

à lire :

Mon tout premier couteau. A couteaux tirés.

Subblét. Dominique Gauvrit.

Les pierres aux oiseaux. Tina Jolas. Les hommes et le milieu naturel, 1986.

Le charme de la syrinx. Claudine Fabre-Vassas. Revue L’Homme, 1983.

L'arbre qui chante, l'os manquant et le roseau délateur. Jean-Loïc Le Quellec. L’homme, le végétal, la musique/ collection Modal / FAMDT 1996.

Un point d'organologie : le hautbois d'écorce français. Claudie Marcel-Dubois. Les hautbois populaires, anches doubles, enjeux multiples/ collection Modal / FAMDT 2002.

Les trois fils de la veuve ou les gardeurs de perdrix. Contes populaires de Bretagne collectés par François-Marie Luzel

à regarder :

Fabrication d’une trompe d’écorce en châtaignier. La feuille de l’AMTA, 2011.

Fluitjes van een cent. Jan de Wilgenman. 2011.

Atelier Elblock. site de Jean Daniel Talma, flûthier.

Bonus

Wisthleless (Le moineau qui ne savait pas siffler). Siri Melchior. 2009.

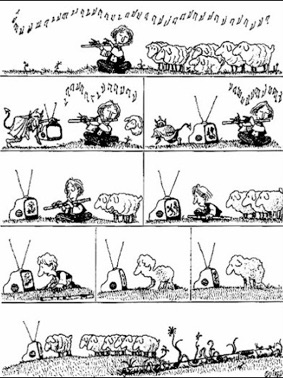

Super Bonus : une planche de Quino