Au jardin, on a encore vu en ce début de mois des pommiers ou des soucis déboussolés ouvrir quelques fleurs. La douceur grise et humide essaie encore de tromper son monde... On ne se lasse pas de parler de temps qui ne s'entendent que sur un point, celui d'être à contre-temps. Pourtant, jours courts et nuits longues, l'hiver est là ! Les animaux l’ont bien compris : ils se roulent en boule et hibernent. Dans la chanson, ce n’est pas de repos dont il est question, mais d’hivernation. Même si dans les deux cas, c’est dans les bois que ça se passe...

La «découverte» du Nouveau-Monde par Jacques Cartier en 1534 et la fondation de la Nouvelle-France marquent le début d’un profond bouleversement de l’écosystème et de la vie des amérindiens. L’explorateur

Samuel de Champlain vante auprès de Louis XIII tout l’intérêt qui peut être tiré de la traite des fourrures, et de l’installation d’une colonie française dans la région des

Grands Lacs.

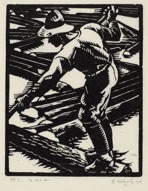

Voyageurs, coureurs des bois, interprètes s’enfoncent en ce début de XVIIème siècle à l’intérieur des terres, tandis que les négociants installent des comptoirs. La chasse jusqu’alors nourricière devient objet d’un troc où il faut toujours plus fournir de peaux si recherchées sur le continent, en échange d’armes ou d’alcool...

Les coureurs de bois apprennent des Indiens les techniques de traque, de survie, de déplacement. Ils adoptent les canots d’écorce qui permettent de voyager au coeur du Pays d’en Haut et de transporter les marchandises, ainsi que les vivres, pois, maïs et gras, dont ils auront besoin pendant toute l’expédition. C’est un jeune homme de la pointe,/ il va faire ses engagements/Il va partir de bon printemps/Pour s’en aller en voyage (Le glas de la blonde de l’engagé) : pour les coureurs des bois, la fonte des glaces signifie le début de l’engagement, et le départ. Nous partîmes pour un voyage en canot sur la Gatineau chantent d’autres voyageurs ; ici, pas de date de départ, mais la Gatineau est navigable, nous ne sommes donc pas en hiver...

1763 marque la fin de la suprématie coloniale de la France et la cession de la Nouvelle-France à la Grande-Bretagne. Un tournant pour l’immense forêt canadienne... Au tout début du XIXème siècle, guerres et blocus privent l’Angleterre d’un approvisionnement européen en bois pour ses chantiers navals. L’Angleterre favorise l’exploitation du bois au Canada, au Québec, et en Outaouais et met en place une politique de «préfèrence coloniale» pour l’importation. La forêt, bien jusqu’alors collectif, est privatisée, concédée aux compagnies forestières, les tribus indiennes devenant par là-même indésirables.

Durant toute la première moitié du XIXème siècle

, le pin blanc et le chêne, recherchés comme bois d’oeuvre ou de construction navale, sont abattus pour être exportés vers l’Angleterre. Succèdent aux campements des coureurs des bois les chantiers de bûcheronnage.

A

l’automne, les campagnes se vident :

H pour les HACHES, que vous connaissez tous / A pour les AU REVOIR, vous les connaissez aussi/C pour la COUPE qui peut maintenant commencer/Et D pour le DANGER auquel on s’expose nous chante l’

Alphabet du bûcheron (New Brunswig).

Une fois rendu au camps, c’est pas drôle de voir ça. /Les beds y sont en planches et les matelas en branches/ Quand vient pour se coucher, les poux veulent nous manger/ Faut bien les endurer, on n’a pas d’argent d’gagné/ Mais quand vient le dimanche, il faut bien se laver/ Laver aussi notre linge, aussi le raccommoder poursuit un

autre bûcheron. Les hommes qui s’engagent pour l’hiver auprès des compagnies forestières, trouvent, en échange d’un complément de revenu, des conditions de vie à la dure !

Equarri sur place, le

bois carré des belles constructions

, si différentes des frustes cabanes de

bois rond, est transporté à la fonte des neiges en utilisant des techniques de flottages. Appelé cage, le premier grand radeau de bois carré est assemblé en 1806 sur la Gatineau. Il rassemble 700 pièces de chêne, de pin blanc et transporte près d’un millier de madriers et planches... Le tableau de

Frances Anne Hopkins donne de la cage une image paisible mais les descentes sont particulièrement

périlleuses dans les rapides !

La chanson que je chante a été composée/ Par un coureur de bois sur la rivière Ottawa/Sur une cage en bois carré en partance pour Quebec/Dont Jos Montferrand donnait le commandement (

Le Retour des bois carrés). Le travail dangereux des cageux participe à la construction de la figure légendaire du géant

Jos Montferrand, qui réunit force physique, bravoure, mais aussi défense des ouvriers de chantier issus des colonies francophones face aux commerçants anglais...

Dès le milieu du XIXème siècle les Etats-Unis, engagés dans la conquête de l’Ouest, importent massivement du bois de sciage destiné à la construction des maisons, du chemin de fer, au transport des produits manufacturés... L’exploitation de la forêt canadienne continue de plus belle. Après le temps du bois carré, c’est le tour du pin rouge, de l’épinette de rejoindre les usines de sciage, puis plus tard le tour de la

pruche, massivement coupée pour les besoins en papier de la presse américaine...

Ça commence au fond du lac Brûlé,/Alentour du huit ou dix de mai/La mort à longues manches,/Vêtue d´écume blanche,/Fait rouler le billot/Pour que tombe Sylvio chante Felix Leclercq (

La drave). Lors du dégel, les draveurs guident le transport du bois sur les cours d’eau, débloquant les embâcles manuellement, à l’aide de leur outillage (gaffes, tourne-billes), ou, lorsqu’il s’agit de bois de pulpe, à la dynamite. Anglais, français... les termes et les langues se mélangent ;

cage et

cageux, mais aussi

drave et

draveur, françisation de l’anglais drive

, conduire, ou encore

raftmann, de

raft, canot.

Le jeune Canadien - quinze ans, tout au plus - avait eu un instant d'hésitation fatal. II avait cessé de danser sur le bois flotté du bassin, au-dessus du méandre, et en un clin d'œil il avait glissé sous l'eau corps et biens sans qu'on ait pu saisir sa main tendue écrit

John Irving dans les toutes premières pages du roman

Dernière nuit à Twisted River.

Il faut pas être là quand ça part/Ça vous tue, ça vous couche, ça vous mord/Ça vous traverse un gars de bord en bord continue Felix Leclercq, décrivant cette dangerosité évoquée dans L’amas de bois au Gerry’s Rock.

Mais nous sommes encore en fin de mois de décembre, dans une cabane en bois rond de la vallée de la Gatineau... Il fait froid dehors, toute la journée ça avait été bourrasques de vent et tempête de

poudrerie. Les huit bûcherons assis dans la cambuse boivent en pensant à leurs blondes, aux parents laissés au pays. Ce soir, ce sera la plus belle nuit, celle qui marque le passage à la nouvelle année. Ils imaginent les préparatifs dans les maisons, l’odeur des plats qui cuisent, le son du violon, les rires... Alors, pourquoi ne pas tenter un pacte magique, et partir en canot volant pour rejoindre la fête ?

Acabris ! Acabras ! Acabram ! Au petit matin, ils se réveillent avec une belle gueule de bois... Les huit compères complétement pompettes ont-ils rejoint la fête ? Ont-ils rêvé ? Ont-ils transgressé les interdits de la formule magique et dégringolé du canot ? Version québecoise des grands récits de

chasse-galerie du Vieux-Continent, le

canot d’écorce s’est-il vraiment envolé dans les airs, avec l’équipage des huit bûcherons ?

La question reste ouverte...

Mais, après tout, ce n’est pas aussi par les airs sur un traîneau volant que le Père Noël voyage ?

A écouter :

Etienne Brûlé, coureur des bois. De remarquables oubliés. Radio Canada, 2006.

The Lumberman’s alphabet (l’Alphabet du bûcheron). Wilmot MacDonald, 1959.

Jos Montferrand. Gilles Vigneault, 1962.

Les draveurs de la Gatineau. Raoul Roy, 1963.

Peter Emberley. Bonnie Dobson. 1962.

The Jam on Gerry’s rock. Fred Smith (collectage). Arckansas, 1958.

Martin de la Chasse-Galerie. La Bottine souriante. 1994.

La chasse-galerie en Nouvelle-France. Jean-François Blais. 2011.

A regarder :

Bûcherons de la Malouane. Arthur Lamothe. ONF, 1962.

La drave. Raymond Garceau, Felix Leclercq. ONF, 1957.

L’erreur boréale. Richard Desjardins, Robert Monderie. ACPAV, ONF, 1999.

Le peuple invisible (partie 1). Richard Desjardins, Robert Monderie. ONF, 2007. (l’intégralité du documentaire est visible sur you tube).

A lire :

Samuel de Champlain. Historica Canada.

Le canot. Portrait des grands canaux ayant servi à la traite des fourrures. Musée canadien de l’Histoire.

Les petits secrets du commerce des fourrures. Les 7 du Quebec, 2012.

Rafts. Steamboat times.

Montferrand, dit Favre Joseph. Dictionnaire biographique du Canada.

Yvon Mimeault, bûcheron violoneux, à écouter ici

La Chasse Galerie du Poitou à l'Acadie. Jean-Loïc Le Quellec.

Bonus :

Timber ! Cirque Alphonse. 2011.

Super Bonus de Noël :

La cabane des bûcherons. Musique : Gilles Vigneault (La Danse à St Dillon).