C’est l’été… Grandes transhumances ou sauts de puces, chacun y va de ses rêves, de ses disponibilités, de ses possibilités. A contre-courant des chassés-croisés vers de lointaines destinations et des moyens de transport aussi gourmands que polluants, invitation à bouger, en compagnie des carrettes à chiens…

Ah, plaignez Finette,/Elle est dins’ l’carrette/ Ils m’ l ’ont collée ces capons, ces vauriens,/Dins cheull’ carrette à quiens… Nombre de Lillois connaissent le refrain d’une chanson immortalisée ici par la chanteuse-comédienne Line Dariel. Ecrite initialement sous le titre de

Lamintations d’ma tant’ à quiens par

Auguste Labbe, la chanson, restée célèbre sous le titre de

L'Carrette à quiens conte la détresse de la maîtresse de

Finette, une chienne qui vient d’être emmenée par la fourrière municipale… Et de se lamenter d’autant plus que pour récupérer Finette,

cha coûte quèr, et j’n'ai pas l’moyen… En quelle année est écrite cette chanson, le petit format ne l’indique pas. Mais la seconde moitié du XIXe siècle n’est pas avare en textes, décrets et lois contre l’errance des chiens… Une loi de 1791 punissait déjà, là où existent des foyers de rage, les propriétaires de chiens laissés errants, autorisant l'autorité publique à tuer les animaux.

Mais ce n'est pas suffisant pour les courants hygiénistes du XIXe siècle qui voient dans la présence des animaux une source de désordres et de maladies…

En 1855, une loi instaure un impôt au profit de la commune

où le chien est entretenu. Comme dans la société, il y a deux classes : chiens de luxe, d'agrément et de chasse d'une part, "gros des troupes", sans distinction aucune, d'autre part. Les propriétaires doivent déclarer correctement leur chien, sous peine de payer double, voir triple taxe… 3166 chiens sont déclarés à Lille en 1859, mais leur nombre ne cesse de croître :

Les quiens (chiens) abondent dans les rues du Nord, comme les coulons (pigeons) dans son ciel. En 1879, dans la seule ville de Lille, on recense 8802 chiens dont 2779 dans le seul quartier de Wazemmes, le plus pauvre précise

Pierre Pierrard (

La Vie quotidienne dans le Nord au XIXe siècle)

. Les conseils municipaux réglementent : en 1843, celui de Douai interdit leur libre circulation en ville, en 1888, celui d'

Auxi le Château. A Lille, un réglement municipal spécifie qu’un chien reconnu sans maître sera mis en fourrière et abattu après 5 jours .

J'intinds dir'par un'grand'femme :/-Fait's vite, m'soup' va brûler,/Marquez l'quine qu'min Nicodème/A l'sott' passion d'conserver./-Est-ce un "chien de garde" à marquer?/(…)/Est-il de garde ou d'agrément?/-Ah ! Vous appelez cha d'l'agrément ? /Un voleur qui m'cout' tant d'argent : /Marquez-l'un quiens d' désagrément. (L'enregistrement des chiens)… Le chansonnier

Charles Decottignies, croquant le portrait de déclarants renâclant devant les tracasseries du

bureau des quiens, décrit aussi la réaction des classes populaires face à ce qu'elles considèrent comme des entraves

à leur liberté, et un

nouveau moyen de les saigner. Campagnes d'empoisonnement, capture des chiens errants

récupérés contre amende ou voués à

l'équarrissage,

obligation de port de muselière et de laisse pour les chiens enregistrés, taxes… les nombreuses chansons éditées sur feuilles volantes en ce milieu de siècle témoignent de l'émotion que ces mesures suscitent.

Je n'payos point d'impôt, c'est facile à comprinte,/Puisch'que pour mobilier, min mait' n'a rien du tout./Malgré l'papier timbré et les menaces d'fair' vinte,/J'vivos libre et tranquille et j'mingeos qu''min goût hurle

Médor dans une autre chanson… Représentant la fourrière en 1842, le caricaturiste

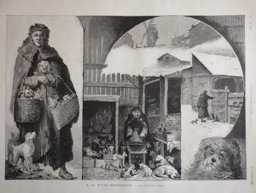

Granville peint, sous les traits de tristes chiens anthropomorphes, un marchand des quatre saisons, hotte sur le dos, des grognards démobilisés, quelques cocottes et un violoneux des rues. A la grande peur de la propagation de la rage paraît bien s'ajouter la volonté de mettre de l'ordre dans la ville, d'en supprimer le vagabond, le marginal, et les incontrôlables petits métiers mobiles.

Mais c'est d'une toute autre

carrette à tchiens dont

nous parle

Marius Lateur, poète-mineur, dans un texte trouvé dans les dossiers de la folkloriste

Célestine Leroy déposés aux

Archives Départementales 62 (AD62 1J592), et que nous avons choisi de mettre en musique. La différence ne porte pas bien sûr sur la façon de dire et surtout d'écrire "chien" :

quien,

tchien,

tien,

kien,

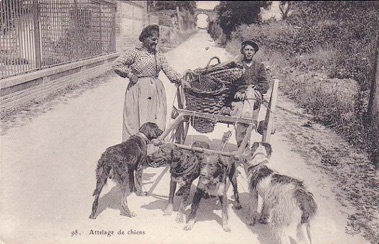

tché, tchén,… c'est toudis l'même ! Le texte écrit en 1926 évoque les attelages menés par des chiens, et plus précisément ceux qui amenaient les

mineurs-censiers, qui habitaient les villages, aux puits de mine. Manuscrit et inédit, il est envoyé par l'auteur en 1951 à Celestine Leroy, alors enseignante à l'Ecole Normale d'Arras et vice-présidente du Comité Artésien de Folklore. Marius Lateur qui donne comme titre à sa poésie

"Les charrettes à chiens au Pays Minier d'Artois", dit s'appuyer sur un souvenir de jeunesse. Galibot, puis comptable aux mines de Marles-les-Mines, il est natif de Denain, a habité à Auchel, et finit ses jours à Avion. A-t-il aussi habité, enfant, à proximité des mines de Lens, comme le laissent supposer les vers évoquant les emplettes faites par les mineurs

à mon Magrite (chez Marguerite)

, boutiqu' des plus bas prix d'Avion ?

Dans un autre dossier consignant la correspondance entre la folkloriste et

Fleury Cresson, secrétaire de mairie d'Ablain-Saint-Nazaire, on en apprend un peu plus sur l'utilisation de ces charrettes dans la région de

Liévin,

Fleury Cresson détaillant précisément les conditions qui amenèrent à leur utilisation. Nous sommes à la fin du XIXe siècle, le pays s'équipe en chemins de fer. Au côté des lignes importantes reliant les villes, il faut aussi construire des liaisons pour approvisionner les usines en matières premières venues de la campagne et diffuser les produits manufacturés. On

désenclave… selon le terme moderne. En 1895 est inauguré le

Tortillard, une ligne de 54 kms reliant

Lens à

Frévent. Se comportant en ville comme un

tramway, il traverse ensuite la campagne pour un trajet de 3 heures, à une vitesse permettant aisément de monter à bord sans avoir à rejoindre les gares desservies… Un moyen d'amener les

betteraves à sucre dans les

sucreries qui fonctionnent alors à plein dans le secteur.

Une aubaine pour les mineurs vivant dans les villages d'Artois, qui peuvent, une fois par jour, économiser leur fatigue. Mais c'est trop beau ! La Société des Chemins de Fer Economiques du Nord, propriétaire de la voie, décide de changer les horaires de la ligne au tout début du siècle : Pendant un certain temps, le petit train de Lens-Frévent facilita la tâche des villageois, son horaire permettant aux ouvriers du matin de l'emprunter pour rentrer chez eux et aux ouvriers de l'après-midi pour se rendre à leur travail. (…). C'était là une réelle amélioration mais elle ne dura pas longtemps (...) un beau jour, ou plutôt un mauvais jour, l'horaire fut changé et chaque ouvrier dut comme auparavant effectuer le trajet à pied deux fois par jour… Un ouvrier-mineur d'Ablain Saint Nazaire eut, le premier, l'idée d'atteler ses "deux gros chiens de garde" à une charrette, pour partir travailler à Lievin. Objet d'abord des moqueries, il fut vite imité : ce fut bientôt deux puis trois puis dix à douze charrettes à chiens que l'on vit dans chaque localité emmener les mineurs… (Dans le Pays d'Artois. Vieux souvenirs : les charrettes à chiens. Fleury Cresson. AD62 1J589). Dans ses notes complémentaires, Marius Lateur, quant à lui, cite Neuviereuil, Arleux en Gohelle ou Bailleul-Sir-Berthoult..., localités bien plus éloignées de la ligne du Tortillard… Faut-il rappeler qu’avant d’être concentrés dans les corons, les mineurs sont d’abord des campagnards qui habitent à des dizaines de kilomètres des puits, comme ces Fréventins, casque de mineur sur la tête ?...

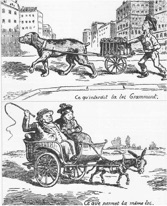

Dans le sillage de la

loi Grammont,

adoptée

en

1850 et punissant les mauvais traitements aux animaux, des arrêtés préfectoraux ou municipaux limitent, voir interdisent la traction canine.

On reproche aux chiens d'effrayer les chevaux, d'aller trop vite, de risquer de mordre, de tirer de trop lourdes charges… Déjà, en 1826, les habitants d'Amiens s'étaient élevés contre l'interdiction des attelages de chiens. Si Lille interdit l'attelage canin en

1845, suivi par le département du Nord en 1876, le département du Pas de Calais n'adopte pas d'interdiction. Mais partout, les arrêtés coercitifs prévoient de multiples exceptions, du fait des oppositions nombreuses. Dans la région, et la Belgique voisine, sous l’effet conjugué de la révolution industrielle obligeant artisans et producteurs ruraux a devenir plus mobiles, et des conflits armés avec leur lot de

réquisitions,

exodes et

destructions de moyens de transport, les charrettes à chiens resteront largement utilisées.

Entre 1934 et 1939, la Commission de Recherches Collectives du Comité de l'Encyclopédie Française, sous la direction d'André Varagnac met au point quatre questionnaires : "usages durant les moissons et feux traditionnels", "forge de village", "alimentation populaire", "modes de locomotion et de transport traditionnels", dont la diffusion s'appuie sur un réseau constitué de collaborateurs bénévoles, instituteurs de villages. Il n'est pas étonnant que Célestine Leroy, enseignante à l'Ecole Normale, charge ses élèves d'enquêter sur le terrain. C'est l'été 1937, les élèves-maîtresses ont un devoir de vacances, dont les résultats, consignés également aux Archives Départementales, attestent de la présence encore vivante des attelages de chiens.

Marchand d'oches/ Des foufes et des oches/Peaux d'lapins… C'est le chiffonnier qui passe avec sa charrette à chiens, incitant à vendre

loques et

berloufes… un des nombreux petits métiers ambulants parcourant villes et campagne en ce premier tiers de siècle. Marius Lateur évoque de son côté la charrette à chien, aide précieuse dans la

cense à maguett' (une appellation quelque peu moqueuse des petites fermes ne possédant même pas une vache), qui permet de ramener les récoltes du petit lopin de terre

… Répondant lui aussi au questionnaire de 1937, pour le secteur d'Auchel, Marius Lateur note :

utilisation de charrettes à chiens dans les villes, tractées par un ou deux chiens, d'une contenance de 2 hectolitres pour le transport du lait, des journaux, poissonniers, légumes, fromage… (

Véhicules agricoles des régions de France-Ministère de la Culture, 1994). Une énumération qui fait écho au vers du poème

lait, gazett’s, café, légum's, peimmes…ou aux renseignements consignés par les élèves institutrices :

marchands de louches et robinets de Créquy, marchands de chiffons, de ferrailles, de peaux de lapin, vendeur de poisson, de légumes, de lait, bouchers, rétameurs, colporteurs, épiciers, marchands de café… Les chiens de traction sont sélectionnés pour leur force physique, dogues, bergers et s’il existe de la maltraitance ou de la malnutrition, cela n'est pas la règle : le chien doit être en bonne condition physique pour tracter, et le temps de dressage nécessaire font que le maître n'a aucun intérêt à voir son chien peureux, agressif ou malade.

Et d'ailleurs, café ou Caïffa ? Plusieurs des élèves de Célestine mentionnent ce nom… C'est celui d'une société, Au Planteur de Caïffa, qui ne fait que croître depuis 1890… Initialement torréfacteur, Michel Cahen crée un véritable empire, étendant son offre à l'épicerie et à la mercerie, ouvrant jusqu'à 400 magasins, et surtout imaginant un vaste réseau de diffusion dans les campagnes. Fini le colporteur autonome, moitié vagabond moitié marchand, place à une organisation scientifique du travail, et une représentation propre et uniforme ! Caïffa ! Caïffa ! C'est le cri que lancent les milliers de colporteurs, en ville ou à la campagne. Le plus souvent aidés d'un chien, voire deux, ils poussent une carriole verte, ornée du nom de l’entreprise, qui regorge de produits, café, biscuits, bonbons, thé. Les magasins du réseau complètent l'offre en épicerie, mercerie, produits d'entretien, tous «siglés». Casquette, livrée verte et sacoche fournie par l'entreprise assurent l'uniforme des Caïffas, tandis que la fidélisation des clients se construit à coup de publicité, et surtout à l'aide de carnets de timbres-primes, conservés précieusement par les ménagères qui équipent ainsi la maison de pièces de vaisselle, ou constituent le trousseau des filles à marier…

Mais l'empire Caïffa, tout comme celui de la Maison Debray, qui utilise les mêmes méthodes, ne se construit pas uniquement sur ce marketing publicitaire ; s'ajoute une situation de monopole pour les deux enseignes, dénoncée par l'anarcho-syndicaliste Benoît Broutchoux dans une conférence sur la vie chère en 1911. Salaires misérables, brimades, contrat interdisant de travailler pour une autre marque en cas de départ de l'entreprise, journées longues et harassantes, par tous temps…les Caïffas mèneront de nombreux mouvements sociaux. Les années 50 virent la fin des livreurs de la marque, mais les carrettes à quiens Caïffa n'avaient déjà plus cours.

La dernière carrette à tchiens" que j'ai vu fut celle d'une marchande de journaux, à Auchel, en mai 1939 indiquait Marius Lateur en note manuscrite à la fin de son poème. Le remembrement, avec ses parcelles étendues et sa mécanisation, le développement de la traction motorisée, et pour les moins bien lotis, de la mobylette ou du vélo, l'exode rural, combinés à un changement de regard sur l'animal, scellent la disparition des attelages canins dans l'après-guerre.

Pôves nozôtes et les tchéns d’tcherete… Du compagnonnage des chiens de travail avec leurs maîtres il reste quelques chansons, des images, et ce dicton wallon, qui unissait si intimement le sort des petites gens avec celui de leurs bêtes.

Le texte de Marius Lateur Les carrettes à tchiens au Pays d’Artois a été publié en 2007 par la revue Gauhéria.

Des chansons… à lire :

L’carrette à quiens. Auguste Labbe, Victor Absalon.

Les boulettes infernales ou l'désespoir de Médor. chanson nouvelle en patois de Lille sur l'air de Mme Angot. Boutteman, 1857-1859.

Les chiens bannis. Chanson en patois de Lille. Alfred Danis. 1859.

(J'ai trouvé qu'chétot bien/Chin qu'on a inventé/Pour attraper les quiens). Chanson nouvelle en patois de Lille. Henri Dyon. s.d.

Carrette à quiens. Chanson nouvelle en patois de Lille. Jules Lacasse. s.d.

Les bourlett' des quiens. Théodore Cordonnier. s.d.

Le chien empoisonné. chanson nouvelle en patois. Désiré Fleurquin. s.d.

La mort d'azur. Charles Desrousseaux. Chansons et pasquilles lilloises.

Clin d’oeil au carnet de timbre-primes Caïffa ou Debray : L'timbre rabais. Chanson de Latulupe (Auguste Labbe). Bulletin des réfugiés du Nord, 1916. (source Gallica)

Merci à Jean-Luc Vigneux, rédacteur de Ch'lanch'ron, qui nous signale une chanson amiénoise, El' voéture à quiens. Ecrite en 1872, et chantée sur l'air des Pompiers de Nanterre, la chanson est attribuée, selon les sources à Paul ou Léopold Pingré, chansonnier qui ne semble pas avoir fait l'objet d'études ou de recherches. Un extrait des paroles de la chanson, citée dans un article publié dans les Mémoires de l’Académie des Sciences, des Lettres et des Arts d’Amiens (1900), sous la signature de E David, est à découvrir ici.

A lire :

Le "Trésor caché" de l'ethnologue Celestine Leroy de Marquillies. La voix du Nord, 27/01/2015.

Le Tortillard Lens-Frévent.

Des livraisons à chien. Centre de Recherche et d'Etude de la Boulangerie et de ses compagnonnages.

Les voitures à chiens. Louis Martin, Journal de Gien. 1959.

Chacun jette son chien. De la fin d'une vie au XIXè siècle. Eric Baratay. Romantisme, 2011.

Voyage dans le temps… en triporteur : les établissements Debra et Caïffa.

Le chien de trait d'hier et d'aujourd'hui (thèse) . Charlotte Chevallier. Lyon, 2013.

A écouter :

La charrette à chiens. Souvenirs de Pierre Dumas. 1983.

Mon vieux Pataud. Berthe Sylva.

Y’in a qu’pour li (Simon Colliez). chantée par Renaud.

Min camarade Flipot, par Mme Hardy. Collectage Syndicat Mixte d'Aménagement du Bas Pays (Gaby Delassus), sans date. L’intégralité du collectage peut être téléchargé sur Mémoires du folk 59/62.

Les cris de Lille. L. Simons, interprété par Bertal. Pathé, 1960.

Bonus (trois d’un coup !) :

Le mouton devient loup/the worm turns.Walt Disney, 1937.

Un enlèvement de chien/The dognapper. Walt Disney, 1934.

Rien qu’un chien/Just Dogs (Silly Symphonies.). Walt Disney, 1932.