Durant deux millénaires, les céréales ont constitué la base de notre alimentation. La mouture se conservant mal, il fallait régulièrement moudre le précieux grain en farine pour en faire un pain ou un gruau assimilables par l’homme et l’animal. Les moulins à eau implantés en Europe depuis l’Antiquité et moulins à vent érigés à partir du 12° siècle jouent un rôle majeur dans la révolution industrielle du Moyen-Age. Ils marquent aussi profondément son organisation sociale : le paysan doit utiliser le moulin banal qui appartient au seigneur ou aux ordres religieux, contre l’acquittement d’une taxe. La Révolution française abolit le droit de ban et les moulins, comme les autres biens de la noblesse et du clergé, sont saisis et mis en vente. Les moulins peuvent alors être édifiés librement.

A vent, érigé sur le plateau, avec son logis à proximité, ou à eau, en bord de rivière, avec son logis à l’étage, le moulin «domine» et constitue un centre socio-économique de première importance. En 1790, on compte 883 moulins, à vent ou à eau, dans ce qui deviendra le Pas de Calais. 15 ans plus tard, ils sont 1333, dont 1005 à farine et 286 à huile... Le lavoir est le domaine des femmes, la forge celui des hommes, mais le moulin est le lieu de tous : chacun a besoin de la farine nécessaire au pain quotidien. Lieu de passage obligé, c’est aussi le territoire du trio meunier/ meunière/ garçon meunier. Au cours du 19° siècle, avec la machine à vapeur puis l’électricité, de nouvelles fortunes se construisent par rachats et concentrations des moulins. Avec la minoterie industrielle, c’est le déclin des vieux moulins.

Dans

le conte

Le diable meunier, on raconte que le diable, ayant examiné quel était le métier qui rapportait le plus et celui où il était le plus facile, pour quelqu'un de peu scrupuleux, de faire fortune, est rapidement convaincu que c'était celui de meunier. Et Charles Deulin, dans

Les Contes d’un Buveur de bière nous décrit l’installation de La Guerliche, « en meunier pour ne point dire voleur» . En Gascogne, on dit :

Quant lou mouliè ba hè mole/Trico traco, dab la molo/ Dou bèt blat, dou fin blat/ Quauque coupet de coustat (quand le meunier va faire moudre/tric trac, avec sa meule/du beau blé, du fin blé/il met quelque mesure de côté) et en Flandre :

Waar vindt men een molenaarshaan, die nooit een gestolen graantje gepikt heeft? (où trouve-t-on un coq de meunier qui n'a jamais picoté un grain de blé volé?). Parce qu’il est payé en nature (en moyenne 1/16ème du grain amené, ou de la mouture effectuée), on accuse le meunier de prélever, par mille stratagèmes, plus que son dû…

Meunier larron/Voleur de son pour son cochon (Seine et Marne). Une accusation reprise par l’imagerie populaire montrant dans «

Les Dessous du moulin » une opulence de grains, de victuailles et un pourceau dodu...

Les dictons et contes parlent de larcins professionnels, mais c’est le meunier « voleur de filles » que peint la chanson traditionnelle. Dans

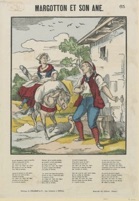

Mélinérez Pontaro (Cornouailles), le meunier est accusé d’avoir enlevé, Fanchon, la belle du tailleur bossu. Il n’est pas sûr que la Fanchon soit si captive... Une seconde version conclut que Fanchon ne rentrera qu’avec son panier rempli, qu’à la différence du tailleur, « elle portera devant ». Et c’est sans détour que le meunier, dans une troisième, déclare qu’on ne peut être parrain en même temps que père. Quant à Marion, Margot, Marianne, Margotton… elles vont au

moulin avec leur âne faire moudre leur grain moudre leur grain depuis des siècles. Et que font-elles avec le meunier, pendant que le moulin moud, et que le loup s’occupe de manger l’âne ?

Ils bavardent, ils causent, elle babille, le meunier la regarde, plus précisément la caresse, il fait son coup, il la baise (1614), il lui fout l’échine pleine de farine, il la brandit, il fait son devoir… (Claude Rivals. Le moulin et le meunier, une symbolique sociale, 2000). Marion repart, avec quelques écus du meunier pour racheter un autre âne, à moins que ce ne soit le prix de l’amour.

Ceci n’est pas notre âne, disent le père, la mère ou le maitre ;

peu importe, répond Marion,

l’âne a fait sa mue… Quant aux maris, ils ne voient pas d’un fort bon oeil les écarts de leur femme avec le meunier et ont tôt fait, comme

Christophe,

de vendre l’oiseau avec sa cage... Au moulin arrive

ce que la jeune fille craint, ce que les veuves regrettent bien (Restif de la Bretonne) . Dans

Un joli moulin, c’est au tic-tac du moulin que la belle s’endort ; le tic tac du moulin, le tic tac de l’initiation, des amours, c’est aussi le tic tac du temps qui passe…

Le moulin est à la croisée de chemins où on se perd, plus ou moins volontairement. Occasion de croiser la meunière ou sa fille, forcément jolies.

Voilà ma journée faite/Il faut nous en aller/En mon chemin rencontre/La fille du meunier… Une fille de meunier qui sait repousser le jeune journalier

: Quand elle fut hors du bois/Elle se mit à chanter/Je ris de ce gros béta/Qui n’a su m’embrasser/ Quand tu tenais la caille/Il fallait la plumer (Le fiancé timide - Franche-Comté). Tout comme la meunière qui repousse le seigneur à l’œil trop malin, donnant préférence à son Valentin, le garde-moulin (

Permets moi gentille meunière - Morvan). Parfois, elle sait se montrer plus accorte quand le meunier est sorti :

Pourquoi, dit une bégueule/Le meunier du moulin gris/Laisse-t-il sa femme seule/Vendre tous ses grains pourris ?/Madame paye la goutte/Et le chien n’y voit goutte (Théodore Botrel - les Cancans du moulin). Mais la meunière peut être seule maîtresse du moulin, les hommes sont souvent à la guerre, voir morts : il n’est pas question de meunier dans

La Meunière de Vernon que chante Clément Jannequin ! La meunière protège aussi sa fille, jugée trop jeune, ou trop riche (ne dit-on pas qu’on se marie entre meuniers ?) pour convoler avec un paysan

: Pierrot, Pierrot, mon bon ami/Ma fille est encore bien jeune/Elle est jeune et bien heureuse/Auprès de moi dans ce moulin/Nous en parlerons l’an prochain (Pierrot). Parfois aussi, la jeune meunière se laisse séduire et ouvre la porte, sans équivoque :

Mais quand la belle apperçut cet oiseau/elle se mit à rire/Prête le moi, Constant, je t’en prie/que je le mette en cage/Au bout de 7, à 8, à 9 mois/l’oiseau fit des ravages/La cage s’est ouverte, l’oiseau est sorti/Grand dieu quel tapage ; et de conclure :

c’est quand on croit n’avoir qu’la farine/que l’plus souvent il ne reste que le son… (

La meunière).

Au moulin, lieu de rencontre, de l’amour, l’on va, l’on vient. Approcher le moulin, le meunier et la meunière, c’est espérer s’approprier une part de la «beauté» de la meunière, de la «santé» du meunier. Au moulin l’on fait la farine «cette poudre blanche, tiède à la sortie des meules, qui entretient un rapport direct avec le grain (qui est aussi semence), végétal inassimilable, qui devient par le moulin nourriture reproductrice de chair, de vie. La farine est donc dans le ventre mystérieux et obscurs du moulin, par le travail des meules l’une sur l’autre, un essentiel ferment de jouvence »

(Claude Rivals). Approchez vous, jeunes et vieux/

dont les femmes, laides, jolies/ au caractère vicieux/ont besoin d’être repolies/ Amenez les au moulin/Et je vous les rendrai parfaites...

Moulin merveilleux d’un monde à l’envers, capable de rendre la jeunesse aux femmes et, par extension, aux hommes.

A lire :

Le moulin et le meunier. Mille ans de meunerie en France et en Europe. Claude Rivals, 2 vol.

Empreinte Editions, 2000

Moulins du Pas de Calais. Pascale Bréemersch, Jean Michel Decelle. Archives du Pas de Calais,

1995 (livre disponible à la Médiathèque Départementale du Pas de Calais)

Quelques sites pour mieux connaître les moulins :

Sur le fonctionnement des moulins et particulièrement celui des moulins à vent

Sur les moulins de Flandre, Artois, Picardie

Sur l’imaginaire des moulins

Molin et patoès. Marcel Bayaert, Abeille de la Ternoise, 29/05/2012

à lire, à écouter :

de multiples versions de Marion au moulin. Recueil de Chansons populaires. E Rolland, t1(1883) p124 à 127 et 324 à 326 ; t2(1886) p 176 à 184

Marianne

s’en allait au moulin. Collectage Association Marie Grauette, association Vie et Traditions d’Artois, sans date. Téléchargeable sur

Archives du Folk 59/62

La fillette au moulin. Groupe Marie Grauette, association Musiques et chants traditionnels d’Artois. 1978. Téléchargeable sur Archives du Folk 59/62

Jan de Mulder. William Schotte, Rococo Rijsel Trio. Bailleul, Musée Benoît de Puydt, 2012

Jan de Mulder. Marieke en Bart. Volkslederen uit Frans Vlaanderen. 1977.

L’intégralité du 33t peut être écoutée sur Archives du Folk 59/62

La meunière de Pontaro : analyse des versions

Le meunier voleur. Chansons populaires de Basse Bretagne. FM Luzel, Paris, 1890

Mélinérez de Pontaro (extrait). Loeiz Roparz PAOTR AR FESTOU-NOZ plage 16.

Livre et CD. Emgleo Breizh, 2011

Le tic tac du moulin. Yann Dour. Accordéons diatoniques de Bretagne. Believe, 2012

Permet-moi gentille meunière. Collectage Lai Pouèlée, Côte d’Or, 1977.

Le moulin pas bien fermé. Collectage. Robert Mazeau, 1977

La meunière. Joseph Guyolot. Collectage Lai Pouèlée. 1976

A regarder

Le dernier moulin à nef (Vodenica camac) Claude Rivals. SCPAM Université Toulouse le Mirail, 1993

Le moulin de Robert. Philippe Burgault, 1987

Le moulin maudit. Alfred Machin (Belgique) 1909

Tulips shall grow. George Pal (USA), 1942

Le moulin. Florian Thouret, 2005

Bonus

Vas y Léon. Gaston Monthéus/Roger Chantegrelet, 1937

Gaston Montéhus